في يومٍ خريفيّ حزين، تشاجرتُ مع شخصٍ عزيز. اجتاحتني خيبة أمل، وغمرني حزنٌ ثقيل حتى فقدت القدرة على الاستمتاع بما حولي. كان الغضب يتصاعد لأنّه لم يسمع ما يدور في ذهني، وكان الخوف يهمس: ماذا لو فقدتُه للأبد؟ وبدون وعي مني، قادتني قدماي إلى الغابة.

كانت رطوبة التراب تتسلّل إلى حواسي وتخفّف التوتر. روائح الشجر والنسمات اللطيفة دخلت إلى صدري، وكأنها تُزيح شيئًا من الحمل. شيئًا فشيئًا، عادت السكينة، ثم رفعت السعادة رأسها بحياء.

ولهذا أثرٌ داخل الدماغ: حين يلتقط الجسد إشارات الأمان، يهدأ إيقاعه، فيلتقط الدماغ الرسالة ويعيد معايرة استجابته.

هكذا نحن البشر، وكثير من الكائنات الأخرى: تشكّل المشاعر جزءًا كبيرًا من حياتنا. نتشابه كثيرًا، ومع ذلك تصنع الفروق الصغيرة بيننا طريقتنا في الإحساس والتعبير والتفاعل، بل وحتى مدى تأثّرنا بمشاعر الآخرين؛ سلبية كانت كالحزن والخوف، أم إيجابية كالطمأنينة والأمان.

المشاعر… هذا العالم الذي يشغل دواخلنا وعقولنا وقلوبنا. كم مرة تردّدتَ عن شيءٍ تحبّه لأنك خفت؟ وكم فرصةٍ أحجمت عنها خوفًا من الرفض؟

رحلة العلم مع المشاعر

في العصور الماضية، لم تُدرس المشاعر علميًا بعمق. إذ تحدّث الفلاسفة عنها أخلاقيًا وسلوكيًا، لكن العلم افتقر إلى أدواتٍ تُدخلنا إلى عالم الشعور. ومع تطوّر أدوات البحث، أدرك العلماء أنّ هناك قطعة أساسية مفقودة لفهم الإنسان.

منذ أواخر القرن التاسع عشر بدأ علم النفس الحديث، ثم جاء القرن العشرون بعلم الأعصاب ليدرس الأسس البيولوجية والدوائر العصبية التي تولّد العواطف. اليوم يقف هذا الحقل عند تقاطع علم النفس والأعصاب، محاولًا فكّ شفرةٍ إنسانيةٍ شديدة التعقيد.

وعروجًا على هذه الأهمية المفرطة لعالم المشاعر، شغل هذا المجال عقول الكثير من الباحثين بالسؤال الجوهري:

كيف يحدث كل هذا؟ كيف تنشأ المشاعر؟ كيف نشعر بها؟ وهل يمكن للعلم أن يلمسها ويفسرها، أم أنها ستبقى لغزًا فوق الوصف؟

في هذه المقالة نستعرض ما وصل إليه العلم حتى اليوم عن هذا العالم المذهل... الذي لا تزال كثير من جوانبه عصيّة على التفسير.

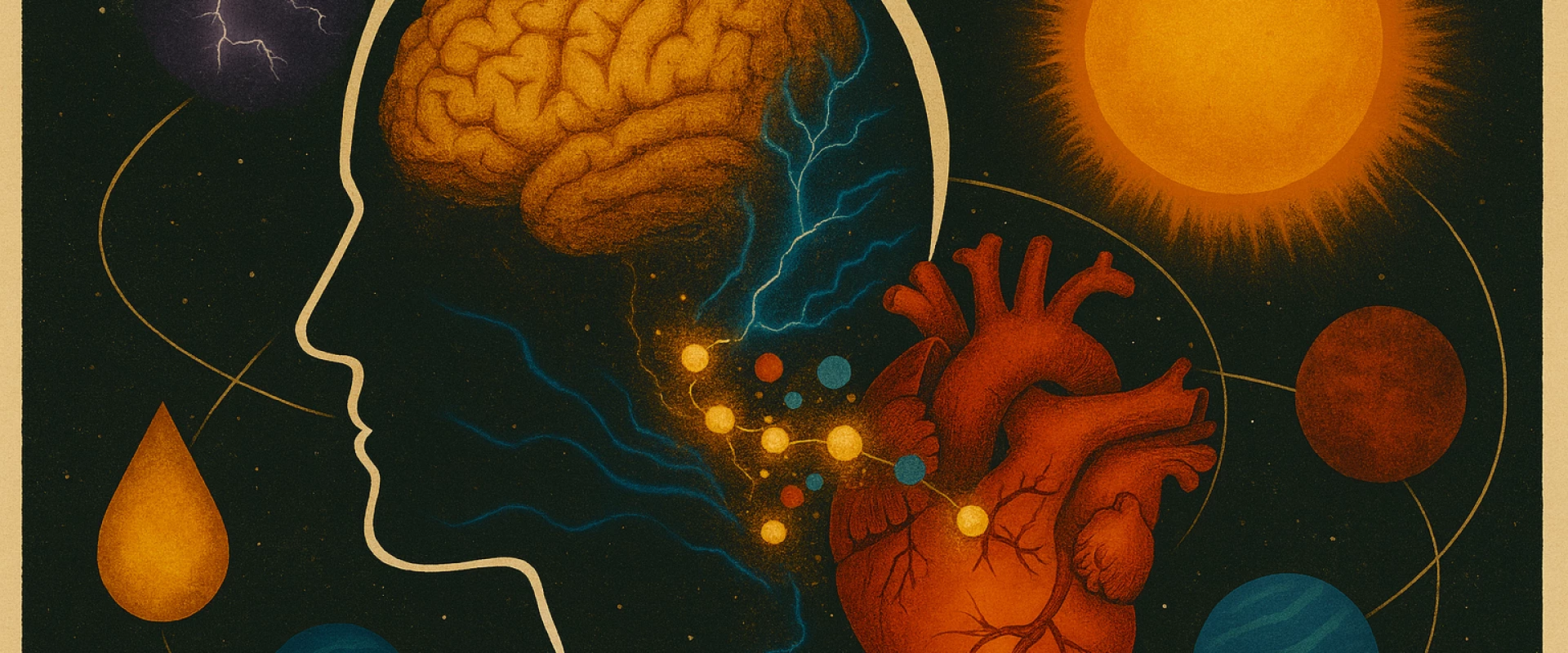

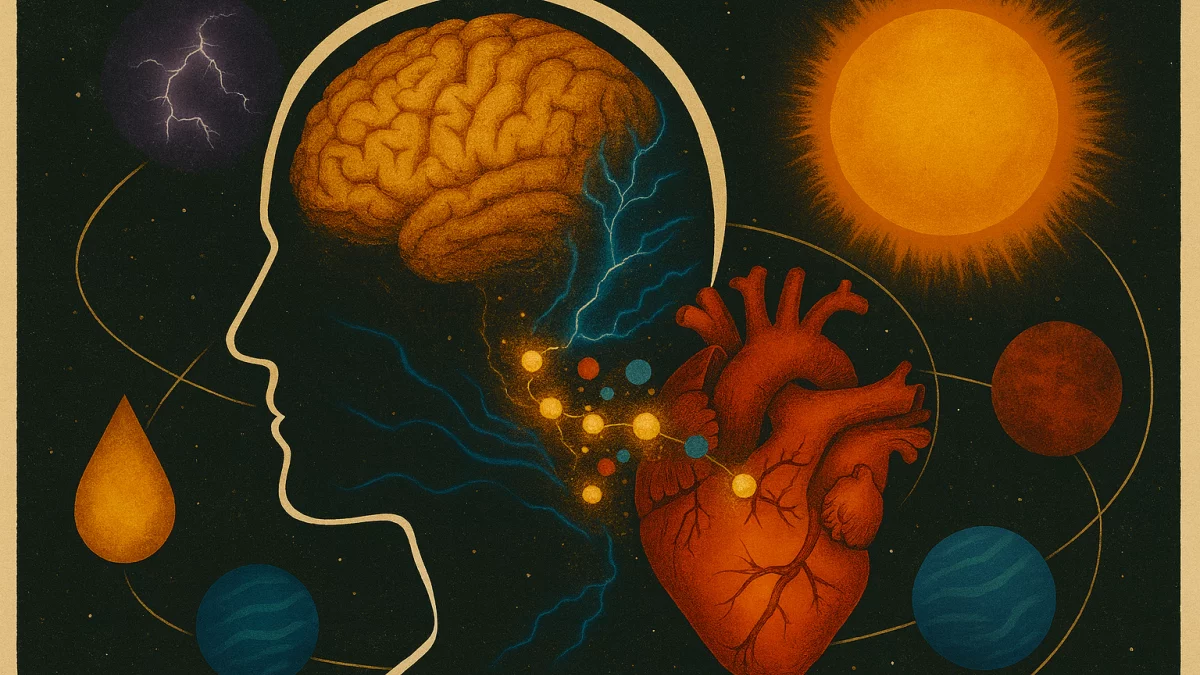

الدوائر العصبية للمشاعر: كيف ينسج الدماغ مشاعرنا؟

المشاعر لا تُصنع في نقطة واحدة من الدماغ، بل تنشأ عبر دوائر عصبية؛ وهي مسارات من خلايا عصبية تتواصل فيما بينها عبر إشارات كهربائية وكيميائية، تمرّ بين مراكز مختلفة لتشكّل الاستجابة الشعورية.

ما شعرتُ به في تلك اللحظات، في الخلاف أو في الغابة، لم يكن صدفة؛ بل عملُ شبكةٍ مترابطة تغيّر حالتي خلال ثوانٍ.

المشاعر ليست “فكرة في الرأس” فقط؛ إنها حالة يتشارك فيها الدماغ والجسد. يرسل الدماغ إشارات إلى الأعضاء فتتسارع ضربات القلب، تشدّ العضلات، تتّسع الحدقة، وربما ينقبض البطن كفراشاتٍ صغيرة.

لفهم كيف تتكوّن المشاع بشكل أوضح، تخيّل أنك في الغابة وظهر أمامك حيوانٌ مفترس:

- اللوزة الدماغية (راصد الخطر)تُطلق استجابة الخوف فورًا.

- الحُصين (مركز الذاكرة) يسترجع تجارب سابقة: هل مررت بموقفٍ مشابه؟

- القشرة الجبهية الأمامية (التفكير واتخاذ القرار) تُقيّم: هل الخطر حقيقي أم مُبالغ فيه؟ وبحسب هذا التقييم يتشكّل الشعور. ترتبط القشرة بمراكز أخرى مثل اللوزة لتضبط الانفعال وتضعه في حجمه.

لكن هذه المراكز لا تعمل بمعزل عن بعضها؛ فهي تدخل في حلقة متبادلة: القشرة تُرسل إشارات تهدئة إلى اللوزة، بينما اللوزة تواصل إرسال إشارات تُنشّط الذاكرة والجسد. وعند الخوف الشديد قد تضعف قدرة القشرة على الكبح، فيعلو ردّ الفعل العاطفي على التفكير الهادئ؛ وهو ما يفسّر شعورنا أحيانًا بأن “العاطفة تسيطر”.

ثم يبدأ الجسد بالرد وإعادة إرسال إشاراته إلى الدماغ عبر أعصابٍ أهمها العصب المُبهَم الذي يربط الدماغ بالقلب والمعدة والرئتين. هذه الإشارات تصل إلى:

- القشرة الجزيرية (تدمج الإشارات الداخلية مثل ضربات القلب والتنفس).

- القشرة الحزامية الأمامية (تساعد على الانتباه والتحكم بالمشاعر).

ومن هذا التفاعل الدائري بين الدماغ والجسد يتكوّن الشعور الواعي: اللحظة التي تقول فيها “أنا خائف” أو “أنا مرتاح”.

إذن، المشاعر ليست نتاج نقطة واحدة، بل نتاج شبكة دائرية حيّة تعمل بلغة كيميائية دقيقة تضبط شدّة الإشارة ونوعها.

الكيمياء العصبية: “مُعدِّلات الصوت”

بعد أن رأينا كيف تتعاون مراكز الدماغ في دوائر معقّدة لصنع المشاعر،قد يَخطر ببالك سؤال: ما الذي يضبط شدّة هذه الإشارات داخل تلك الدوائر؟ كيف يتحوّل نفس الخطر أحيانًا إلى قلقٍ طفيف، وأحيانًا أخرى إلى ذعرٍ كامل؟

هنا يظهر دور الكيمياء العصبية.

المشاعر ليست كهرباء صامتة بين الخلايا العصبية فقط، بل تتلوّن وتتشكل عبر جزيئات دقيقة تُسمّى الناقلات العصبية. هذه الناقلات تعمل مثل “مُعدِّلات الصوت”: تضبط ارتفاع أو انخفاض الإشارة، وتحدد إن كانت النغمة حادّة كالخوف أو دافئة كالطمأنينة.

لكن من المهم أن نوضح أن الناقلات ليست هي المشاعر نفسها، بل هي أشبه بأدوات تعديل تتحكم في قوة وطبيعة الإشارة داخل الشبكات العصبية المسؤولة عن العاطفة. أهم هذه الناقلات:

- الدوبامين (Dopamine): يشبه زر "المكافأة". كل مرة تنجز شيئًا أو تنتظر حدثًا سعيدًا (رسالة من صديق، نجاح في امتحان، سماع أغنية مفضلة)، ينشط الدوبامين في الدماغ فيرفع من إحساسك بالبهجة و يشجعك على الاستمرار.

- النورأدرينالين (Norepinephrine): أشبه بجهاز الإنذار. عند صوت مفاجئ أو موقف خطر، يندفع هذا الناقل ليرفع مستوى يقظتك وانتباهك ويجهّز جسمك للتصرف بسرعة

- السيروتونين (Serotonin): يعمل مثل موزع التوازن الداخلي. يساعدك على الاستقرار المزاجي ويمنع تضخيم المشاعر السلبية، وهو يتنشط مع النوم الجيد أو التعرض للشمس أو الرياضة.

النتيجة النهائية لشعورك تعتمد على التفاعل بين شدة الإشارة الجسدية القادمة من الأعضاء، ودرجة تعديلها بواسطة هذه الناقلات العصبية، ثم معالجتها في الشبكات الدماغية الخاصة بالتقييم العاطفي.

يجدر التنبيه هنا: كثيرًا ما يختزل الإعلام المشاعر في "هرمون السعادة" (السيروتونين مثلًا)، لكن الحقيقة أعقد بكثير. فالمشاعر ليست مادة كيميائية واحدة، بل شبكة متداخلة من دوائر عصبية وكيمياء عصبية تعمل معًا.

ونحن نتميّز عن أغلب الحيوانات بقدرتنا على إدراك المشاعر وتسميتها وربطها بالذاكرة والزمن وهو ما يعطي خبرتنا العاطفية عمقها الإنساني.

كيف تؤثر التجارب القاسية على الدوائر العصبية للمشاعر في الدماغ؟

رغم أن مناطق الدماغ تقوم بأدوارٍ متمايزة، إلا أن طريقة عملها تتأثّر بالخبرات والبيئة.

خذ مثال اللوزة ودورها في الخوف: لدى بعض من عاشوا أحداثًا صادمة، يمكن أن يتضاعف نشاط اللوزة عند التعرّض لمثيراتٍ تُذكّرهم بالحدث، كأن للدماغ “ندبةً” تعيد إحياء الخوف كلّما تشابه السياق.

هذا يفتح سؤالًا أوسع: ماذا تفعل الحروب والظروف القاسية بأدمغتنا؟ قد تُغيّر طريقة عمل الشبكات العاطفية، وتضعف قدرة الدماغ على وضع الأمور في حجمها، فتزيد قابلية الاضطرابات النفسية.

في دراسة أُجريت في الولايات المتحدة على أشخاص شهدوا أحداث هجوم 11 سبتمبر، فُحصت أدمغتهم بعد سنوات من الحادثة. وعند عرض صور مرتبطة بالهجوم أثناء التصوير الدماغي، لوحظ أن نشاط اللوزة الدماغية تضاعف بشكل واضح مقارنة بحالتها الطبيعية. هذا النشاط المتزايد ارتبط بارتفاع مشاعر الخوف لديهم، حتى بعد مرور أكثر من ست سنوات على التجربة الأصلية. كأن الدماغ يحمل ندبة غير مرئية، تعيد إحياء الخوف كلما صادف شيئًا يشبه التجربة القديمة.

مع مرور الوقت، يمكن أن تصبح آثار التجارب الصعبة أعمق، حيث يزداد التعب العصبي وتقل القدرة على تنظيم المشاعر. هنا يظهر تشابه مع ما يحدث في الشيخوخة: كلاهما يترك بصماته على الدماغ، أحدهما نتيجة التجارب الحادة، والآخر نتيجة مرور الزمن.

شيخوخة الدماغ

الزمن عاملٌ لا مفرّ منه, ويختلف تأثير الشيخوخة من شخص لآخر تبعًا للحالة البدنية والجينات وأسلوب الحياة.

مع التقدّم في العمر ينكمش حجم بعض المناطق (كالذاكرة والتفكير) بدرجاتٍ تختلف بين الأشخاص، وتقلّ فعالية بعض الناقلات (مثل الدوبامين والسيروتونين) بما ينعكس على الحركة والانتباه والمزاج ويجعل الدماغ أقل قدرة على تنظيم مشاعره. تميل الخلايا العصبية إلى إرهاقٍ أكبر وقدرةٍ أقل على التجدد، وتزداد القابلية لتراكم بروتينات غير طبيعية، ما يرفع مخاطر أمراضٍ مثل الزهايمر وباركنسون.

ورغم أن هذه التغيّرات جزء من الشيخوخة الطبيعية، فإن أسلوب الحياة الصحي من رياضة ونوم جيد وتغذية متوازنة قادر على إبطائها والحفاظ على الدماغ نشيطًا لفترة أطول.

إرهاق الانتباه الرقمي | تعفن الدماغ

إذا كانت الشيخوخة أشبه بانطفاء بطيء للضوء، فإن التعفّن الرقمي أشبه بمصباح يحترق بسرعة من فرط استهلاكه. تغيّر الدماغ ليس مرتبطًا بالزمن فقط، بل أيضًا بعاداتنا اليومية، خصوصًا الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى القصير والسريع. هذه الظاهرة انتشرت لدرجة أن قاموس أكسفورد اختار عام 2023 مصطلح “تعفّن الدماغ – Brain Rot” كإحدى كلمات العام، تعبيرًا عن الأثر الذهني السلبي للتعرّض المستمر للمقاطع السطحية والقصيرة.

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الإفراط في استهلاك هذا النوع من المحتوى لا يغيّر عاداتنا فقط، بل يُعيد تشكيل شبكات الدماغ العصبية. تخيّل أنك تأكل من وعاء بلا قاع: كلما غصت أكثر، ازداد جوعك وطلبك أكثر. هذا يصف بدقة تجربة التمرير اللانهائي للفيديوهات، حيث تُفعَّل دوائر المكافأة العصبية (الدوبامين) مرارًا من دون إشباع حقيقي.

ومع الوقت، يتكيّف الدماغ مع هذا النمط من الإثارة السريعة، على حساب الشبكات المسؤولة عن التركيز والذاكرة العميقة. وقد أظهرت دراسات بالرنين المغناطيسي أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل يرتبط بانكماش المادة الرمادية في مناطق أساسية مثل الحُصين والقشرة الجبهية، المسؤولة عن التعلم والتذكر وتنظيم المشاعر. ولا يقتصر الأمر على القدرات المعرفية، بل يمتد أيضًا إلى الانفعالات، إذ إن فرط التحفيز المستمر لدائرة المكافأة يجعل الدماغ أقل قدرة على ضبط العاطفة، فيظهر ذلك في صورة قلق متزايد، شعور دائم بعدم الرضا، وتراجع القدرة على الاستمتاع بالأنشطة البسيطة بعيدًا عن الشاشة.

لكن… إذا كانت هذه المرونة العصبية قادرة على تشكيل الدماغ بشكل سلبي، أليست هي نفسها ما يمنحه فرصة للتغيير الإيجابي؟

الليونة العصبية (Neuroplasticity)

لوقت طويل اعتقد العلماء أن دماغ البالغين ثابت وغير قادر على التغيير. لكن الأبحاث الحديثة أثبتت العكس: الدماغ يتمتع بقدرة مدهشة على إعادة تشكيل نفسه عبر بناء وصلات جديدة، بل وتوليد خلايا عصبية في بعض المناطق مثل الحُصين.

هذه الخاصية، المعروفة بـ الليونة العصبية، تعني أن الدماغ يتأثر باستمرار بما نمر به من تجارب. فإذا كانت الصدمات أو الإدمان على المحتوى السطحي قادرة على إعادة برمجة دوائره بطريقة سلبية، فإن التعلم والتدريب والعلاج النفسي يمكن أن يعيد بناء هذه الدوائر ويمنح الدماغ أنماطًا أكثر صحة في التعامل مع المواقف. ولهذا السبب نرى أن بعض الأشخاص يتجاوزون اضطرابات مثل القلق أو الاكتئاب بفضل العلاج أو الممارسة الذهنية المنتظمة، إذ يساعد ذلك الدماغ على إعادة تنظيم نفسه واستعادة توازنه.

بين التركيز الإعلامي السطحي والاهتمام الفعلي بصحة المشاعر

تفتح الإنترنت صباحًا، فتغرقك عناوين براقة: “السيروتونين… هرمون السعادة”، “تنفّس لعشر دقائق لتغيّر حالتك النفسية”. وكأن المشاعر كلها تختصر في مستوى هرمون واحد. لكن الحقيقة أن ما نشعر به أعمق بكثير. إذا أردنا مشاعر متوازنة، فالمفتاح هو صحة الدماغ والجهاز العصبي، لا وصفة عابرة.

كيف يهدأ الدماغ؟

ربما جلست تكتب يومًا في دفتر، ولاحظت أن القلق بدأ يخفّ شيئًا فشيئًا. ما يحدث خلف الكواليس أن مناطق التفكير في دماغك تهدّئ من اندفاع اللوزة الدماغية التي تضخّم الانفعال، فيستعيد جسدك شيئًا من الطمأنينة.

الأمر نفسه يحدث مع دقائق من التأمل أو الصمت الواعي: لا تبدو كثيرة في ظاهرها، لكنها مع التكرار تغيّر الدماغ نفسه، فتجعل استجابتك للمشاعر أكثر هدوءًا واتزانًا. حتى الأعمال اليدوية البسيطة، مثل الحياكة أو الرسم، تحمل الأثر ذاته؛ الحركات المتكررة تخلق إيقاعًا داخليًا مستقرًا، ومع كل إنجاز صغير يفرز الدماغ دفعة من الدوبامين فتدخل في حالة تركيز هادئ.

استعادة التوازن

تذكّر آخر مرة كنت متوترًا ثم جرّبت أن تتنفس ببطء… شهيق عميق، زفير طويل، لتشعر بعدها أن قلبك يهدأ. ما يحدث فعليًا أن العصب المبهم يتنشّط، فيحوّل جسدك من حالة الطوارئ (الكرّ والفرّ) إلى حالة الراحة. كيميائيًا، يقل إفراز الأدرينالين والنورأدرينالين، ويزداد الانسجام بين القشرة الجبهية واللوزة، فتشعر أنك استعادت السيطرة على الموقف.

أما الشمس، فهي المنبّه الطبيعي لإيقاعك الداخلي. ضوء الصباح يوقظ المزاج ويعدّل الساعة البيولوجية، فيرفع السيروتونين نهارًا ويحضّر النوم ليلًا. والرياضة، حتى لو لدقائق، تنعش ذاكرتك وتزيد مرونة دماغك. ثم يأتي النوم ليكمل المهمة، فيعيد ترتيب الذكريات ويغسل أثر الانفعالات الثقيلة.

يهذه ليست وصفات سحرية ولا حلولًا سريعة، بل عادات يومية صغيرة تبني مع الوقت جهازًا عصبيًا أكثر هدوءًا وليونة. وحين يصبح دماغك متوازنًا في دوائره وكيميائه، لن تحتاج إلى العناوين السطحية عن “هرمونات السعادة”، لأنك ستكون قادرًا على رؤية العالم ببساطته وفطرته، بعيدًا عن المبالغات.

الإنسان كائن متعدد الأبعاد: جسد ونفس وروح

قرأتُ مرة عبارة تقول: "التعامل مع الإنسان كبعد واحد ظلم لتعقيد تركيبتنا البشرية". وقد حضرتني هذه الجملة كلما تعمّقت أكثر في عالم المشاعر. لطالما شغلني هذا العالم، لكن هذه المرة الأولى التي أغوص فيه من الناحية العلمية العصبية.

نحن كائنات خُلقنا بعظمة، وما نعرفه عن دواخلنا أقل بكثير مما نجهل. وكما قيل: "أتَحسبُ أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر"، ففي داخلنا عوالم كاملة لم تُكتشف بعد.

تخيّل أن كل هذه العمليات الفسيولوجية التي تُنتج شعورًا واحدًا تحدث في أجزاء من الثانية، فكم شعورًا يمكن أن يعبرنا في دقيقة واحدة؟

المشاعر ليست مجرد نتاج للجسد وحده، ولا للنفس وحدها، ولا للروح وحدها، بل هي الجسر الذي يربط هذه الأبعاد الثلاثة في وحدة متكاملة، تُذكّرنا بإنسانيتنا وتعقيدنا وجمالنا.

وهكذا تبدو المشاعر: مزيج حيّ بين دوائر كهربائية دقيقة وكيمياء نابضة داخل الدماغ، وبين قصص وتجارب نحملها معنا. تمامًا كما وجدتُ راحتي بين أشجار الغابة، نحن جميعًا نملك القدرة على إعادة بناء طرق جديدة للشعور، والتعافي، واستعادة التوازن.