في قلب دلتا النيل، وعلى ضفاف أقدم نهر عرفته الحضارة، نشأت الزراعة المصرية وتطوّرت عبر آلاف السنين، فكانت أساس الاستقرار والازدهار ومصدرًا لحياة ملايين المصريين. هذه العلاقة التاريخية العميقة بين مصر والنهر لم تعد كما كانت؛ إذ يهددها اليوم مشروع سد النهضة الإثيوبي، الذي أعاد رسم معادلة توزيع المياه في حوض النيل، وأثار مخاوف حقيقية حول مستقبل الأمن الغذائي في البلاد.

في هذا المقال، نسلّط الضوء على كيف يهدد سد النهضة الأمن الغذائي في مصر، ونستعرض كيف يمكن للتكنولوجيا الحيوية والابتكار العلمي أن يقدّما حلولًا جوهرية، عبر تطوير محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة، وتطبيق أنظمة ري ذكية، وتنويع مصادر المياه لضمان استدامة الزراعة وحماية مستقبل الغذاء في البلاد.

الزراعة في مصر: الواقع والأهمية

على الرغم من تحولات الاقتصاد وتوسّع القطاعات الأخرى، لا تزال الزراعة تحتفظ بدور مهم في الاقتصاد المصري؛ إذ تشير تقديرات عام 2024 إلى أن هذا القطاع يساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعد مصدرًا رئيسيًا لفرص العمل، خاصة في المناطق الريفية.

تتنوع المحاصيل في مصر وفقًا لطبيعة التربة والمناخ، وتشمل القمح، الأرز، الذرة، قصب السكر، القطن، إلى جانب الخضروات والفواكه كالبطاطس، الطماطم، الحمضيات والعنب. في السنوات الأخيرة، بدأت مصر في استيراد كميات متزايدة من السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها القمح، الذي تُعدّ من أكبر مستورديه عالميًا. وهو مؤشر واضح على تراجع مستوى الاكتفاء الذاتي وتصاعد التحديات التي تواجه الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي.

تُعدّ أزمة المياه من أخطر هذه التحديات التي تتفاقم مع استمرار مشروعات دول المنبع، وعلى رأسها سد النهضة. كما تسهم ملوحة التربة، والتصحر، والاستخدام المكثّف للأسمدة في تدهور جودة الأراضي الزراعية. ويُفاقم تغيّر المناخ الوضع، بما يحمله من موجات حرّ وجفاف وأمطار غير منتظمة تؤثر سلبًا على إنتاجية المحاصيل وتُربك خطط الزراعة الموسمية.

أمام هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية وتبنّي تقنيات زراعية حديثة لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في مصر.

سد النهضة: مشروع أثيوبي وتداعيات مصرية

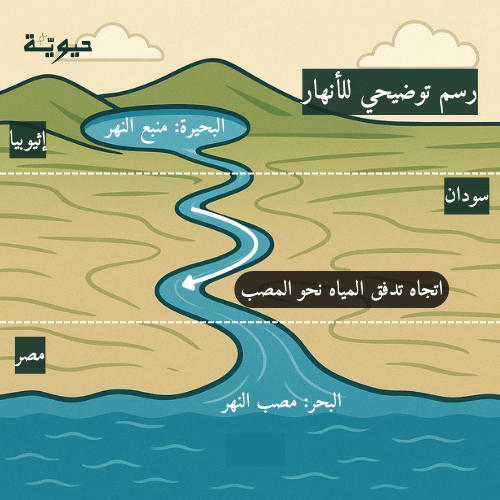

الأنهار أنظمة مترابطة تبدأ من المنابع—كالينابيع أو البحيرات—وتتدفق نحو المصب، الذي يكون غالبًا بحرًا أو محيطًا. وعلى امتداد هذا المسار، تمر المياه بعدة دول تعتمد على النهر كمصدر للمياه، ما يجعل التحكم في المنبع يؤثر بشكل مباشر على دول المصب، وهي الظاهرة المعروفة بـ"التحكم الهيدرولوجي".

ينطبق هذا على نهر النيل، الذي يعبر 11 دولة أفريقية، وتنبع مياهه من بحيرة فيكتوريا (النيل الأبيض) وبحيرة تانا في إثيوبيا (النيل الأزرق). في مدينة الخرطوم، يلتقي النيل الأبيض بالنيل الأزرق ليشكلا معًا نهر النيل الذي يتدفق شمالًا عبر السودان ثم إلى مصر. ويُعد النيل الأزرق مسؤولًا عن نحو 59% من مياه النيل، مما يجعل أي مشروع مائي في إثيوبيا—وعلى رأسها سد النهضة—ذا تأثير مباشر على حصص المياه التي تصل إلى دولتي المصب: السودان ومصر.

إن غياب اتفاق قانوني وملزم بين إثيوبيا ودولتي المصب بشأن ملء السد وتشغيله جعله محور أزمة إقليمية حادة. وتكمن المشكلة الجوهرية في إصرار إثيوبيا على تنفيذ المشروع بشكل منفرد، دون إعلام السودان ومصر بكميات الماء التي سيتم تخزينه أو بأوقات بدأ عمليات التخزين. فمع اعتماد مصر شبه الكامل على مياه النيل، يُثير الملء الغير متفق عليه للسد مخاوف حقيقية من تراجع حاد في كمية المياه المتدفقة جنوبًا، لا سيما في فترات الجفاف، وهو ما يهدد الزراعة والأمن المائي والغذائي في مصر والسودان.

تروّج الحكومة الإثيوبية للسد على أنه مشروع قومي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الطاقة لسكانها، بل وتحويل البلاد إلى مصدر رئيسي للكهرباء في شرق إفريقيا. إلا أن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، يرى أن سد النهضة مشروع ذو طابع سياسي أكثر من كونه اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تفتقر البنية التحتية اللازمة للاستفادة منه، كما أن تباعد السكان يزيد من صعوبة توصيل الكهرباء والمياه. ويُضيف شراقي أن الهدف العملي من المشروع قد لا يكون في المقام الأول خدمة الداخل الإثيوبي، بل بيع الكهرباء للدول المجاورة واستخدام السد كورقة ضغط سياسية في الصراع الإقليمي على المياه.

كما أشار شراقي في تصريحات إعلامية إلى أن "توربينات سد النهضة في حالة سكون تام"، موضحًا أن التوربينات التي تم تركيبها لم تُشغّل فعليًا حتى الآن، مما يثير تساؤلات مشروعة حول الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع في ظل التحديات الفنية واللوجستية التي تواجهها إثيوبيا.

من نقص المياه إلى نقص الغذاء: كيف تضرب الأزمة الزراعة المصرية؟

لا يُمكن فصل أزمة سد النهضة عن واقع الأمن الغذائي في مصر، إذ تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل في ري محاصيلها. ومع اعتماد معظم الأراضي الزراعية على الري بالغمر، وهو أسلوب غير فعّال ويستهلك كميات كبيرة من المياه مقارنة بأنظمة الري الحديثة، يصبح النظام الزراعي أكثر هشاشة أمام أي تراجع في الموارد المائية.

انخفاض منسوب مياه النيل، سواء بفعل تغيّر المناخ أو تأثيرات سد النهضة، يُعقّد وصول المياه إلى نهايات الترع (قنوات المياه المتفرعة من النيل)، لا سيما في المناطق البعيدة عن مجرى النهر. هذا الخلل يؤدي إلى تراجع إنتاجية المحاصيل، وتملّح التربة، وانخفاض المساحات المزروعة، مما ينعكس مباشرة على وفرة الغذاء في السوق المحلي.

وفي ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، تُضطر مصر إلى استيراد كميات ضخمة من السلع الغذائية الأساسية. وأي تراجع إضافي في الإنتاج المحلي نتيجة نقص المياه سيُفاقم هذا الاعتماد، ويرفع أسعار الغذاء، ويجعل الأمن الغذائي الوطني أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

التكنولوجيا الحيوية كحلّ: أدوات حديثة لمواجهة أزمة المياه والزراعة

أمام هذه الصورة المعقّدة لأزمة المياه والزراعة في مصر، تبرز الحاجة إلى تحرّك عاجل وتبنّي حلول تكنولوجية واقعية، لا لإنقاذ الوضع الراهن فحسب، بل لضمان مستقبل زراعي وغذائي مستدام قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر. وفي هذا السياق، سنعرض حلولًا تقنية وأخرى من التكنولوجيا الحيوية لمواجهة هذه التحديات.

تحديث نظم الري والتحلية

من بين أبرز هذه المسارات، يبرز تحديث نظم الري كخيار واضح ومهم. فمع استمرار اعتماد معظم الأراضي الزراعية على الري بالغمر، وهو نظام يُهدر كميات ضخمة من المياه، يصبح التحول إلى أنظمة أكثر كفاءة مثل الري بالتنقيط والري الذكي خطوة لا غنى عنها.

وقد أثبتت التجربة المصرية فعاليتها بالفعل في مشروع تحديث الري الحقلي، حيث أسفر عن تقليل الفاقد من المياه، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 46%، وزيادة دخل المزارعين بنسبة قد تصل إلى 25%.

لكن التحدي المائي لا يمكن مواجهته فقط بتحسين إدارة الموارد، بل يتطلب أيضًا تنويع مصادر المياه. وهنا تبرز تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي، خاصة في المناطق الساحلية. ورغم أن هذه التقنية تُعد مرتفعة التكلفة، فإن توظيف الطاقة المتجددة، التي تشهد انخفاضًا مستمرًا في أسعارها، يجعل من التحلية خيارًا أكثر فعالية واستدامة. وقد أكد هذا مشروع التحلية بالطاقة الشمسية والرياح في المغرب، حيث أظهر إمكانيات واعدة من خلال إنتاج نحو 275 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.

الهندسة الحيوية – محاصيل مقاومة ومعالجة المياه الرمادية

وإلى جانب الحلول الهندسية، توفر التكنولوجيا الحيوية أدوات فعالة لمواجهة الجفاف وتدهور التربة، من أبرزها تطوير محاصيل معدّلة وراثيًا قادرة على تحمّل العطش والملوحة. دراسات في معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية (AGERI) تعمل على إنتاج سلالات من القمح والذرة لتحمل الظروف القاسية كالجفاف والملوحة باستخدام تقنيات حديثة مثل CRISPR. إلا أن غياب السياسات التي تتيح الزراعة التجارية للمحاصيل المعدلة وراثيًا ما زال يمثل عائقًا حقيقيًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح التكنولوجيا الحيوية إمكانية توفير مصدر آخر للمياه من خلال معالجة المياه الرمادية الناتجة عن الاستخدامات المنزلية، كالغسيل والاستحمام، باستخدام وسائل حيوية منخفضة التكلفة وإعادة استخدامها في الزراعة. وقد عرضت إحدى الدراسات نظامًا يعتمد على فلاتر مكوّنة من الرمال والنباتات والكائنات الدقيقة كوسيلة بسيطة وفعالة لتنقية المياه في المناطق النائية.

خارطة طريق لمستقبل زراعي آمن في مصر

تجاوز هذه الأزمة يتطلب تحركًا جادًا ومدروسًا يجمع بين تحديث البنية التحتية، وتبنّي التقنيات الحديثة، وتطوير السياسات الداعمة للتقدّم الزراعي. فإصلاح منظومة الري لا يقتصر على استخدام أدوات جديدة، بل يستدعي رؤية شاملة لإدارة الموارد المائية بكفاءة. ويُعد تنويع مصادر المياه أحد هذه الحلول، من خلال التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وربطها بالطاقة المتجددة.

في المقابل، أصبحت التكنولوجيا الحيوية أداة لا غنى عنها، سواء عبر تطوير محاصيل تتحمل الجفاف والملوحة، أو من خلال تطبيق حلول بسيطة ومنخفضة التكلفة لمعالجة المياه الرمادية وإعادة استخدامها في الزراعة. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الحلول مرهونًا بإشراك المزارعين في هذا التحول، عبر التدريب، والدعم المالي، وتعزيز ثقتهم بالتقنيات الجديدة.

ويُضاف إلى ذلك الحاجة الماسة إلى سياسات تدعم البحث العلمي، وتشجع الاستثمار في الابتكار الزراعي، وتوفر التمويل اللازم للمؤسسات البحثية والتطبيقية. ولا تقتصر المسؤولية على الدولة أو القطاع الزراعي وحدهما، بل تمتد إلى المواطنين أنفسهم، فمع إدراكنا لندرة المياه وتحوّلها إلى مورد محدود، بل وأشبه بالرفاهية في بعض المناطق، يصبح ترشيد استخدامها والحفاظ عليها واجبًا مشتركًا ومسؤولية علينا جميعاً.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن إدارة مياه النيل، إذ إن استمرار السيطرة الأحادية على منابع النهر يُفاقم الأزمة ويهدد الاستقرار المائي في دول المصب.

المستقبل الزراعي لمصر لا يمكن ضمانه بسياسات تقليدية، بل من خلال رؤية جديدة تجمع بين العلم والتطبيق، وتعتبر التكنولوجيا وسلوكنا اليومي أدوات حقيقية لحماية أمننا الغذائي.